昨年は健康面でいろいろと苦労した。いろんな検査をしたり仕事の間隙を縫って入院したり手術したり。主要な病状とは関係ないのだが、左耳に軽い難聴を抱えることになった。左耳の聴こえが悪い。幸い軽症で生活に支障がでるレベルではないのだが、音楽を聴いたり音楽制作をしたりする人にとって、かなり大きな問題となることは想像に難くないだろう。

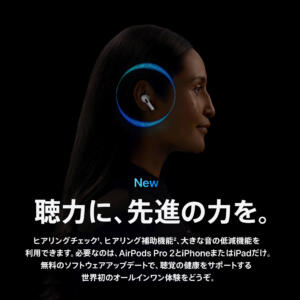

このエントリーは、音楽を趣味とする人への注意喚起と、続くエントリーで AirPods Pro を使った簡易ソリューションを紹介する。ぜひ一読して、心にとめておいて欲しい。

軽度な難聴に至るまで

まず、「難聴になるまで」にどんなことがあったかを書いておきたい。難聴になる原因はストレスや外傷、疾患、原因が特定できないものまで様々だ。よって、自分のケースが当てはまらないことも多いだろうが、少なくとも当てはまった人には、緊急性が高い問題になるのことを認識しておいて欲しい。

ここ数年、年に数回あるかないかの頻度ではあるが、たまに眩暈を感じることがあった。起床時に「あれ?」「なんかグルグルするな」と感じるレベルと、立ってられないので病院にいくレベルがあった。後者は非常に稀で強烈なストレスに晒されている時なので、体の大きな不調としては捉えていなかった。病院に運ばれた時には心電図や精密調査をしていたので問題には感じていなかった。

耳の不調を感じ始めたのは、昨年の秋口。なんか「左耳が詰まった感じがする」というところからはじまった。本当に徐々にで、風邪をひいた時に耳に感じる違和感に似ている。数日連続して続いたのと、耳鳴りもするので近くの耳鼻科を受診した。9月のことだ。自分は「聴力がいいことが取柄」くらいに思っていたので、自分なりに緊急度合いを高めたつもりだった。

最初に街の耳鼻咽喉科に行った、ここが間違いだった。かつて職場でストレスから難聴になった人がいて、「難聴は発症時の対処が全てだ」と知っていたので早めに耳鼻科に行ったのだが、検査をした結果、「特に異常はないですね、様子を観ましょう」ということになった。春先まで服用していた薬履歴をみて「これの影響かもしれません」と診断したのだった。

10月に入院・手術だのがあって、入院中も耳の不調もあったのだが、それどころではない状況だったので、翌月11月に再度、耳鼻科を受診。ステロイドを処方されるが改善せず。3回目の受診で「分からないので大きな病院に行ってください」となり、(先月まで入院してた)慣れ親しんだ大学病院で診察を受けることになった。

大学病院の先生の診断は、「難聴の発症から2週間以内に治療をしないとほぼ効果がない」ので、現段階で打てる手はない」「MRI 精密検査で腫瘍等異常がないか確認する」「服薬の影響はまずない」ということだった。その後、MRI検査(凄い音がして検査が長いのね、驚いた!)をしたが、「器官そのものに問題はない」ということで診察は終了した。

経緯をまとめる。

- 耳がつまった感じ、しばらくすると耳鳴りがあった

- 徐々に徐々に聴こえが悪くなった

- 地域医院の診察では「異常はない」「薬の影響では?」、遅れて「ステロイド処方」

- 地域医院のアウトロは「大病院に行ってください」

- 難聴の発症から2週間以内に治療をしないとほぼ効果がない、と治療はなし

どのように対処すべきだったのか

結論、症状を感じたら、すぐに、かつ(街の耳鼻科ではなく)大きな病院で診てもらう ことが重要、ということだ。

間違って欲しくないのは、街医者が悪いのではなくて、街医者に行った自分が悪かった、ということ。自分のケースを振り返って、前述の地域医院の医師の診断に問題があった訳ではなない、と考えている。実際、大病院でも「身体的な異常はなし」と診断されており、地域医院の先生が何かを見落とした訳ではないことが分かる。次に、地域医院の医師は「服薬している薬の影響かも」と考えた。この点については大学病院では「その薬の影響の可能性は非常に低い」と診断が分かれた。これは服薬している少し特殊な薬に関する知識・経験量によるものだろう。地域の患者が多く押し寄せる地域医院の先生にとって、知らない薬をコツコツ調べる余裕はない。また次回の予約も入れず、「これで診察は終了」となった(再度受診したのは自分の判断によるものだ)。

しばらく放置したが改善しない(一時的な症状ではない)ことが分かりステロイドを処方したが、この段階で発症から2カ月経っており効果はなかった。原因も分からないし対処療法も効かないので、詳しくは精密検査ということになるのだが、地域医院にその施設はない。出来ることは「急いで紹介状を書く」ことくらいだ。地域医院の診断に落ち度はなかったが、結果として左耳の聴力は落ちたまま。「残念でしたね」という結果につながった。

結論で書いた通り、難聴はスピードが命だ。いきなり聴こえなくなる訳ではないので判断が難しいが、街医者で様子をみましょう・問題ないです ➡ 大病院へ、のシーケンスでは時間がかかり過ぎる。最初から専門性が高い病院(精密検査も可能な病院)に行くべきだ。地域医院であっても大病院であっても「問題なし、様子をみましょう」で終わってはいけない。患者の立場で早期の対処を強く訴えるべきだ。

結果どうなったか、軽度難聴の生活

軽度難聴の影響についても書いておきたい。自分の症状では生活に支障はなく、補聴器を付けるレベルでもない。ただ、ステレオの定位は分からなくなってしまった。音の理解に関する解像度そのものが落ちたように感じる。

難聴は単に聴力のレベル値(ゲイン)が下がるのではないようだ。自分の場合、全体的にレベルが低下しつつ「ハイ落ち」している。つまり、右耳と左耳で聴こえる音が違う、ということだ。

波形研究所の読者ならリアルに分かってもらえると思うのだが(笑、この話がしたかった!)、ライトには通常のラインを、レフトに EQ を刺してごっそり高音域を削った上で出力ゲインを下げてミックスする、というように聴こえているのだ。

そうなると体は2つの変化を起こす。まず、左からの音を重要に扱わなくなる。なので PAN で右だけが鳴っている感じから、モノラルっぽく中央に定位する感じになる。次に、左耳は常に「耳を澄ますモード」になる。耳を澄ます=人の話し声である中音域にフォーカスを当てて聴き取るようになる。これがバンドコンプをかけている感じに似ていて、音のダイナミクスがなくなり、かつ打音などスレッショルドを一瞬で越える音がひどく大きく・煩く聴こえる。耳が一部の音域を強調するので、何が鳴っているかを分解する能力も落ちたように感じる。

結果として、以前のような音楽制作はほぼ出来なくなった。ステレオ感が分からなくなったし、どんな音が鳴っているのか直観的に掴みにくくなったのだ。ミックスはよく分からないし、左右に広がるシンセサイザーサウンドを感じることができなくなった時の落胆ぶりは分かってもらえると思う。

実際、ピアノを弾いていても直観的に音がとらえられなくなった。音に対する繊細さが低下しているのだから演奏の面でも致命的だ。「もう、音楽やめちゃおうかな」なんて思う。

詳しい人、助けて!

次回、AirPOds Pro 2 の「臨床レベルのヒアリング補助機能」の話をするのだが、要は右と左で聴こえる音を補正してやればいいのだ。ここで、詳しい人、助けて欲しい。Ableton Live においてトラックのステレオ左右を分けてエフェクトを刺す方法がないものだろうか。要は、マスタートラックの左にだけ EQ を刺すことができれば問題は解決しそうなのだ。また、この DAW なら同じようなことが出来るよ、または自分は難聴だけどこう工夫しているよ、というのがあれば教えて欲しい。

—

alloutofsync さんにコメントいただき、Ableton Live 純正の EQ-Eight でできました。L/Rモードにして詳細画面で L に全振りします。使い慣れてる分、また、Fabfilter のトラック統合表示にまじらないこの方法で対応するのが良さげです。ありがとうござました!

—

一番エレガントなのは Fablfilter Pro-Q を使う方法のよう。Fabfilter Pro-Q はチャネルを分けて EQ をかけることができる。下記の例では Left だけに EQ をかけている。ただ、難聴は究極的には「聴こえなくなること」なので、聴こえない音域はいくらブーストしても「聴こえない」ということになる。また、音に対する感受性は下がったままなので、EQ 補正は「左右の違和感をなくすため」くらいに思った方が良さそうだ。

—

コメント

EQ Eight の L/R モードではダメでしょうか?

どもども。ダイレクトに連絡します!

貴重な報告に深謝します。

仕事でコールセンターをみていて、たまに耳の違和感を覚える方がいらっしゃいます。難聴レベルではありませんが、「発症後、二週間が命」をセンター内で記事と共に共有させていただきます。

スタジオ入りしての状態を観察することができればいいけど、超音圧をかける是非がわからないので、症状に何かの変化があれば今日やいただけると嬉しいです。