WWDC23 キーノートのラップアップ、後半です。今回のイベントの目玉、Apple Vision Pro について。

WWDC は開発者に向けたイベントだけど、他のオペレーションシステムの開発上の話題が地味だったのは、Apple が visionOS に注目して欲しかったからであるのに加え、実際のところ、多くのリソースを visionOS に割いていたんではないか、と思う。そのくらいハードウェア・ソフトウェアともに完成度が高い。

iPhone の登場から16年、Apple のこれからの 15年を占う新カテゴリへの取り組みを考察する。

Apple Vision Pro とは

ゴーグル没入型のデバイスは大まかに分けて VR(仮想現実)と AR(拡張現実)、MR(複合現実)がある。実世界とは切り離されたコンピュータ世界で作業するのが VR であり、現実世界にコンピュータ世界を組み合わせて投影するのが AR と考えれば良い。Apple は MR(拡張現実)を選択した。コンピュータの世界と現実の社会生活を共存させつつ、人々の生産性を向上させるという点で MR がしっくりきたんだろう。ゲームをメインコンテンツとするメーカーは没入感から VR を選択しがちであるが、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたコンピューティング環境を得意な Apple は MR の方が、将来展開においても可能性が高いと感じたのかもしれない。

Apple は Vision Pro のカテゴリを spatial computing(空間コンピューティング)と呼んでいる。AR/MR がベースのインターフェイスではあるが、Vision Pro は現実社会をカメラで撮影して両眼のディスプレイに投影しており、現実の風景をシャットアウトすれば(実際にそのようなことが可能だ) VR とほぼ同様の効果を作り出すこともできる。

Vsion Pro は PlayStation VR のようなディスプレイ・ゴーゴルではなく、専用のOS(visionOS)を搭載したコンピュータだ。AR インターフェイスにより現実の風景にアプリケーションウィンドウを配置でき、複数のアプリケーションを実行できる。操作は目、声、手のジェスチャーで行い、VR/MRデバイス特有の専用コントローラーを必要としない。 Bluetooth 経由で Magic Keyboard や Magic Trackpad などのアクセサリーも連携可能だ。

ハードゥエアは Apple の技術の集大成であり。Mac や iPad Pro 同様に Apple Silicon M2 プロセッサを搭載、Vision Pro 用に開発されたセンサー処理プロセッサ R1 も搭載している。

Apple のテクノロジーの集大成

Apple Vision Pro は Apple のテクノロジーの集大成ともいえる製品だ。「これまでの Apple の製品開発の歴史が Vision Pro に繋がったんだね」というレベルではなく、現在の Apple のプロダクトの合体ロボのような感じになっている。気がついた点をあげてみる。

- Apple Silicon M2 プロセッサを採用

- Apple Silicon 開発で培われたセンサー処理カスタムチップ

- iPhone 譲りの LiDAR スキャナ

- Super Retina XDR の開発で培われた高性能ディスプレイ

- iPhone で培われた高速なカメラ映像処理技術

- iPhone で培われた物体認識技術

- Apple Watch のデジタルクラウンを移植

- Apple Watch や AirPods Max で培われたヘッドバンド生成技術

- MagSafe 譲りのバッテリーコネクタ

- AirPods Pro 譲りの空間オーディオ

- SidCar 同様のディスプレイシェアリング

- FaceID の延長である瞳認証技術

- macOS / iOS / iPadOS で実現したコミュニケーション技術

- Apple のユーザインタフェース・デザイン

- macOS / iOS /iPadOS 由来のアプリケーション・フレームワーク

- iCloud や専用チップで構成されるプライバシーテクノロジー

- アプリケーション開発環境

- Apple を取り巻くディベロッパーコミュニティ

もう、「Apple Vision Pro を作るために個々の技術を開発してきました」と言わんばかり。Apple が持っている技術を全て注ぎ込んだのか、Vision Pro など複数のプラットフォームでの活用を前提にした本当に無駄のない開発プロセスの結果なのか。

Vision Pro は単独で動作する専用オペレーティングシステムを搭載した多目的コンピュータだ。このレベルのテクノロジーを他企業が単一VR/ARデバイスのためだけに構築するのは到底無理だ。現実的にこれだけの製品を作れる可能性のある企業は Microsoft、Google くらいなもんだろう。

Apple’s first spatial operating system

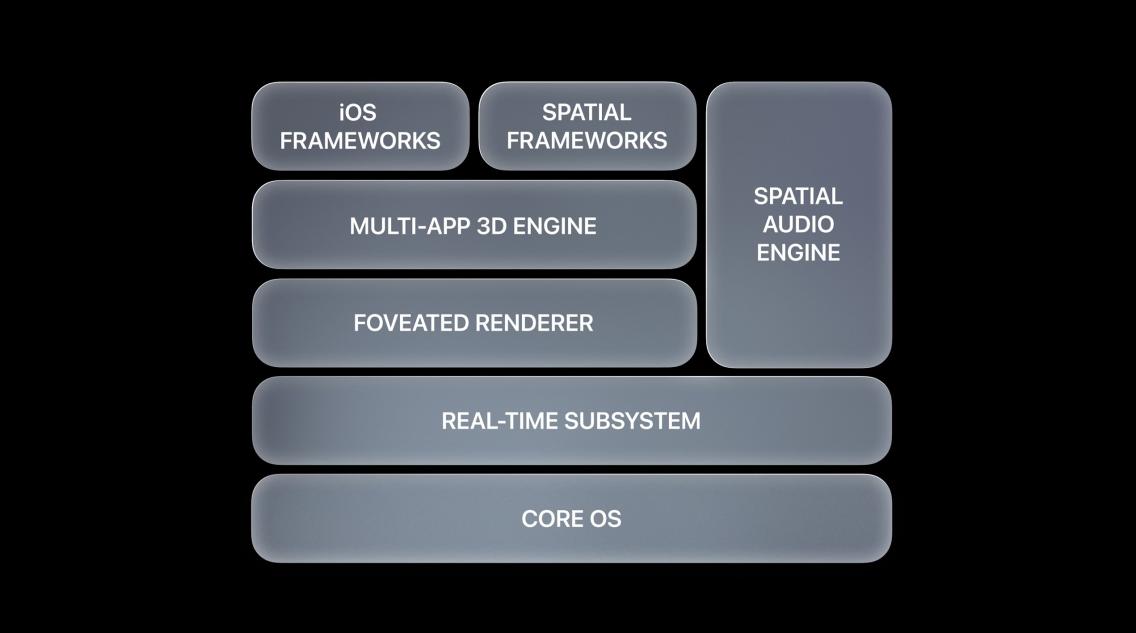

Vision Pro は visionOS という専用のオペレーションシステムを搭載している。visionOS は macOS や iOS、iPadOS のように複数のアプリケーションが動作する空間コンピューティング用のオペレーションシステムだ。

visionOS 、空間コンピューティングを実現する様々なフレームワークに加え、Vision Pro ためにスクラッチから開発された専用のユーザインターフェイスを提供する。

「Apple といえばユーザインターフェイス・デザイン」というほど、Apple の UI の作りは秀逸なのだが、全く新しいインターフェイスの登場は本当に久しぶりのこと。初代 Macintosh とともに登場し、MacOS X 時代に刷新された macOS、iPhone や iPad 用のモバイルデバイス・ユーザインターフェイスである iOS / iPadOS くらいだから、固有デバイス向けの Newton OS や watchOS を除くと 16年ぶりに目にする新インターフェイスということになる。

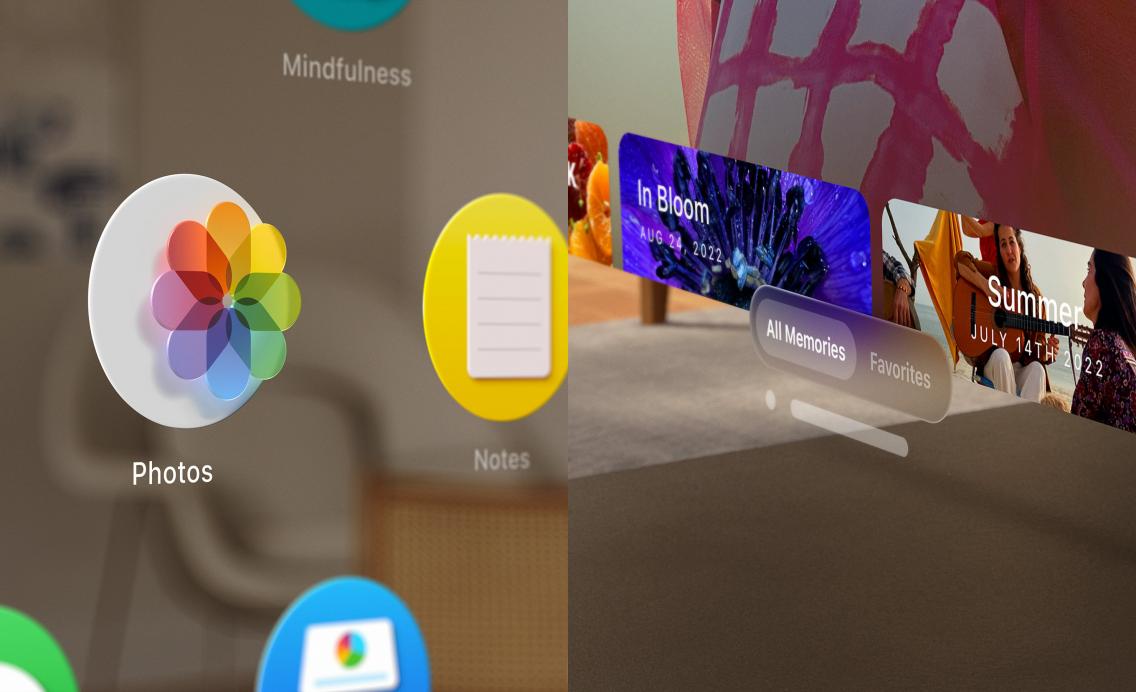

現実社会の風景に、アプリケーションのアイコンやウィンドウが表示される。個々のインターフェイスは 3D で作られており、視点によるウィンドウ切り替えや、見つめたアプリケーションアイコンが少し変化してアクティブを表現するなど、映画マイノリティ・レポートさながらの未来の XR インターフェイスが実現されている。

Vision Pro は不恰好な製品だが、身につけてしまえばそのデザインは気にならない(音楽を聴いている時に AirPods Pro の形状が気になるか?)。ユーザが目にするのはディスプレイに表示されるインターフェイスであり、それこそが、これからユーザが長く付き合うものだ。

- アプリケーション・ラインチャーを表示する

- 見つめたアイコンはアクティブになる

- 見つめて選択、ジェスチャーで起動する

- アプリケーションのウィンドウを複数表示する

- データ・オブジェクトはウィンドウとは個別に操作できる

- 現実世界で変化のあることは強調表示される(近づく人など)

- 没入感(現実世界の投影度)はコントロールできる

- 自分のデジタル・ペルソナを生成し、コミュニケーションを行う

今回お披露目されたバージョンでは、上記のようなことが実現されている。空間コンピューティングのインターフェイスは、「ウィンドウが現実社会に浮かんでいる」ようなデザインとなった。

操作中の通知情報や電話などの割り込みメッセージがどのように表現されるのかは分からないが、アプリケーション・ウィンドウを通じてタスク処理を行うことを基本とし、現実社会の物体とレンダリングオブジェクトの間胃にある程度の距離を意識させるように設計されているようだ(机の上にウィンドウがそのまま張り付いているようなデザインは取らなかった)。

また Vision Pro を利用時に自分のデジタルイメージプロジェクション(ペルソナ)を作成するというのも面白い。SAO よろしく、使用開始時には自分の姿を読み込ませる感じになるのかな。よく考えられている。

ユーザインターフェイスデザインは控えめながらに、かなり完成度が高く、長期間にわたり検討されてきたんだな、と感じる。

Vision Pro のハードウェア

空間コンピューティングを違和感なく実現させるために、現在の技術を惜しみなく投じている。

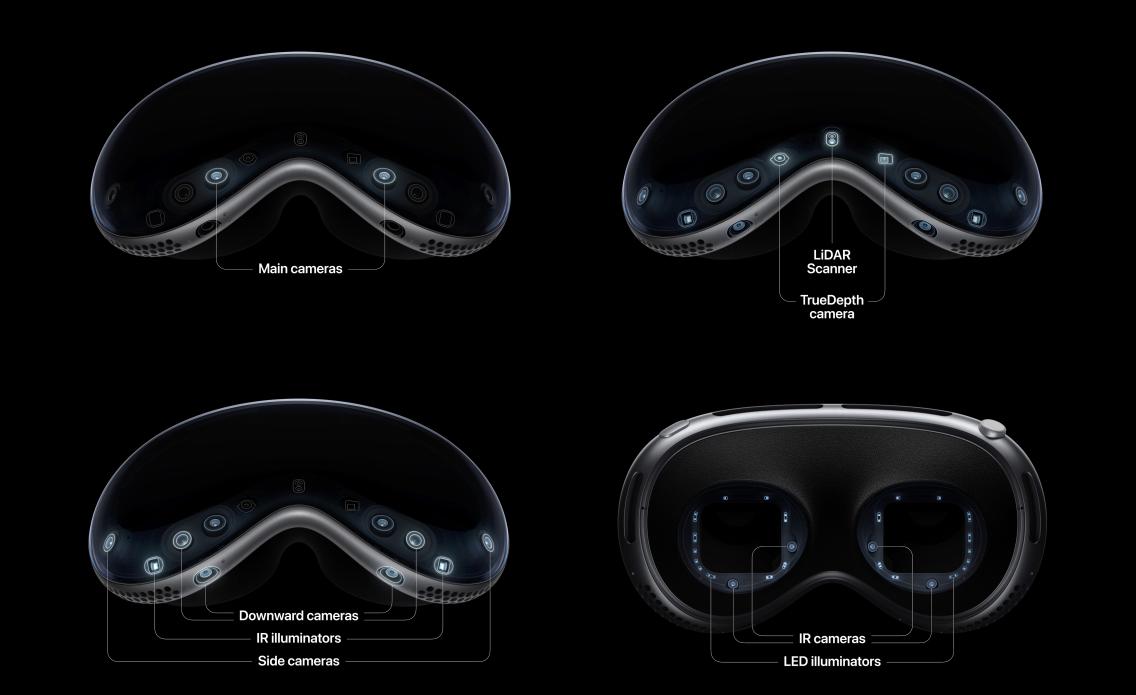

12個のカメラ、5つのセンサーとセンサー制御専用のカスタムチップ、6つのマイク、独自設計の高品質なレンズに視力矯正にはZEISS 製のレンズオプション、高解像度ディスプレイ、曲面ガラスで実現した前面ディスプレイ、空間オーディオ、専用のバッテリーシステムと、AR デバイス向けに考えられる機能を全部盛りしている。

それぞれのパーツの採用には意味があり、XR で論点となる問題をひとつひとつ解決するものとなっている。例えば、超高解像度のディスプレイにより「ピクセルが気になる」ことを防止、現実の視点動作と表示速度の誤差による VR 酔いを専用のセンサー処理プロセッサで解決している(12ミリ秒で処理とのことだが、「瞬きの8倍高速」というのはどういうことだろう。瞬きしている際には酔いは発生しないが)。

専用コントローラーではなくジェスチャーで処理させるために手元を写すカメラを装備していたり、まぁ、カメラやセンサーの塊みたいなハードウェアになっている。

その結果、価格は 50万円弱と高額になったが、ある程度、コンシューマユースには非現実的な価格帯でリリースすることで、「あぁ、Vision Pro は自分に向けたプロダクトではない」「どうせ、コンシューマバージョンがそのうち出てくるんだろうな」と、ユーザの熱をある程度にカームダウンさせることにも成功している。

Apple Vision Pro についての考察

既に考察を交えて Vision Pro を解説してきたが、ここからは純粋に個人的な考察(つまりは、読み)の話。

Apple Vision Pro は成功するか?

Vision Pro について、製品としての問題点を挙げればキリがない。12個のカメラ、5つのセンサーとセンサー制御専用のカスタムチップ、6つのマイク、独自設計の高品質なレンズに視力矯正には ZEISS 製のレンズオプション、高解像度ディスプレイ、曲面ガラスで実現した前面ディスプレイ、空間オーディオ、専用のバッテリーシステムと、AR デバイス向けに考えられる機能を全部盛り込んだ結果、とんでもなく高い価格となってしまった。もはやマニア向けの冗談のような製品になってしまった。

これが吉と出るか凶と出るか。いやいや、そんな話ではない。

空間コンピューティングを実現するための「礎」を築く

現時点で、VR/MR デバイスにはまだ「正解」がない。デバイス重量、スマートな電力共有、VR/MR 酔い、デバイス使用中の現実世界との断絶、自分自身の投影、ゲーム以外の実用的なコンピューティング作業をこなせるインターフェイスとシステム環境、コントローラー・ポインティングデバイス、装着の抵抗が少ないゴーグルのデザイン、とにかく問題が山積している。

Apple は、これらの問題・課題を「克服可能である」と説明する必要がある、と考えたんだろう。現時点の技術で VR/MR を実現した際に発生する問題を1つ1つ検討し、「それはこうやれば克服できるよ」と世界に示したかったんだろうと思う。空間コンピューティングの礎を築くところから始めたのだ。

製品の価格は後から値下げすることは出来ても、値上げはできないもの。Vision Pro は現時点での技術をモリモリに盛り込んだ製品であり、それが 3,499ドル(50万円弱)。来年のどこかで US 限定で販売を開始し、その他の地域は米国に遅れて展開する計画なので、しばらくは研究開発用やプロ現場でのテスト導入ということになる。高品質なプロ用途のディスプレイと考えれば安いものだ( Apple Pro Display XDR はセットで80万円越えになる)。

実際にコンシューマが使うだろうメインストリームの製品はもう常識的な価格になるんだろう。それが分かるようなメッセージを発したのは Tim Cook らしい。Steve Jobs なら、ダイレクトにコンシューマプロダクトを作り、失敗してしまっていたのかもしれない(同じ失敗を何回もしているからね)。

空間コンピューティングの時代を早く体験したい

vision OS の UI

Vision Pro が現在のニーズにマッチしていて、ヒットするかは怪しいが、未来のコンピューティング・インターフェイスが visionOS のようになるのは確実だ。あのゴテゴテしたゴーグルはともかく、インターフェイスデザインはイイ線いっていると思う。

Apple Vision Pro は Pro ラインだが、コンシューマラインナップはどこら辺の機能がオミットされるのか。もしくは電子部材のコストが下がるのにどのくらいの時間がかかるのか。また、サードパーティのディベロッパーがどのようなアプリケーションを作るのか、楽しみだ。

テクノロジーの進歩は多くが緩やかなものだが、イノベーティブな製品は一挙に世界を変えてしまう。昨年 11月に OpenAI の ChatGPT の登場により、AI の概念が一挙に変わってしまった(たった半年ほど前のことだ)。Vision Pro は2ヵ年計画ではあるが、世界を変えるのか。シンギュラリティ(技術的特異点)を目撃する日が近いのかもしれない。

コメント